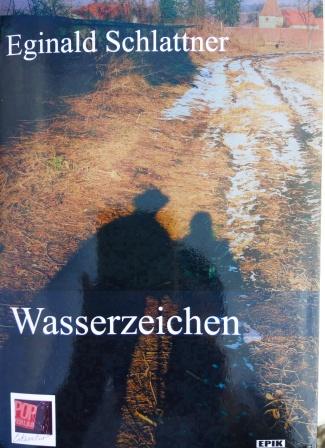

Wasserzeichen

Gespiegelt im Fluss der Erinnerungen

Gedanken zum Buch Wasserzeichen, Autor Eginald Schlattner

erschienen im Pop Verlag, Ludwigsburg, 2018

festgehalten von Dr. Gabriela Sonnenberg

Flüssig, in jeder Hinsicht, doch keineswegs wässrig ist die Gedankenreise auf die uns Eginald Schlattner in seinem neuesten Buch Wasserzeichen mitnimmt. Und das nicht nur aus der Sicht des Sprachflusses! Immerhin, nicht zu übersehende 625 Seiten sorgen für Stoff zum Nachdenken und liefern langfristige Beschäftigung.

Als wollte uns der geliebte Fluss, an dem viele von uns ihre Kindheit verbrachten ̶ der allgegenwärtige Alt ̶ durcheinanderwirbeln, nimmt er uns mit und lässt uns in Erinnerungen schwelgen. Um die Schärfe des Namens zu mildern, entschied sich der Autor für dessen lieblichere, spritzige und weibliche lateinische Bezeichnung Aluta.

Packendes Geschehen reißt uns von der ersten Seite an mit. Anders als es für das Lieblingselement des ehemaligen Hydraulikingenieurs Eginald Schlattner üblich wäre, kristallisiert es sich aber in einem festen, wunderbar (be)greifbaren Stück Prosa.

Das beeindruckende Werk, das im Manuskript ursprünglich über 1200 Seiten hatte, zeichnet ein grandioses Bild, von bedeutender Größe, episch. Die Zeitspanne, die von diesem Werk abgedeckt wird, umfasst ein erstaunlich vielfältiges und reich gezeichnetes Leben. Daher Wasser-ZEICHEN, denn es sind sichtbare Spuren, die hinterlassen wurden. Der Inhalt, der nicht einmal vor der manchmal schrecklichen Dramatik der Vergangenheit halt macht, geht an Herz und Nieren.

Als Gegengewicht hat man es mit erstaunlich gesundem Humor zu tun, der wunderbar relativierend und entspannend wirkt. Somit wird das Geschehen ins richtige Lot gerückt (wieder einmal ein Begriff aus der Strömungsmechanik!). Ich zitiere hier ein bezeichnendes Beispiel aus den Passagen die uns zum Schmunzeln bringen, obwohl es sich eigentlich um Ernsthaftes handelt. Es geht um das tragische Schicksal des Franzonkels: „Als in Fogarasch im Gasthaus «Roter Bulle» beim Mittagessen sein Kopf tot in den Suppenteller sackte, lag ein Buch neben dem Gedeck: Dämon Weib. Sein einziges Zimmer, wohin ihn die Partei evakuiert hatte, war verbarrikadiert mit Büchern. Aus denen rieselten Läuse, die kopflos flohen. Wo er ging und stand, hielt er ein Buch in der Hand.“ (Zitat, S. 56)

Eigentlich kann man von so einer düsteren Zeit nicht viel Lustiges erwarten. Und doch fühlt man sich beim Lesen beflügelt und erquickt. Wahrscheinlich verdanken wir dies der Tatsache dass die Hauptfigur jung ist. Bekanntlich sind die Jugendjahre die besten Jahre, selbst wenn sie unter finsteren Umständen erlebt werden. Überraschend erscheinen die lustigen Passagen nur denjenigen, die die Werke des Rothberger Pfarrers noch nicht kennen. Seine mittlerweile sehr vielen Anhänger schätzen genau diesen gesunden Humor, der zugleich herzhaft wie auch subtil daherkommt, oft ein offenes Ende hinterlassend.

Doch nicht nur die Form, auch der sachliche Inhalt weckt die Sinne und beflügelt die Phantasie. Ja, es stimmt: wieder einmal folgen aufeinander, ähnlich wie in den drei vorherigen Romanen, köstliche Redewendungen der schönen deutschen Sprache und wie durch ein Wunder gerettete Redewendungen aus dem siebenbürgischen Raum. Und auch dieses Mal handelt es sich nicht „nur“ um ein rein literarisches Werk. Die Gegenwart und die Vergangenheit verflechten sich und erzeugen mehr als ein buntes Treiben. Das Buch ist ein Zeitgemälde, gesehen durch die Augen eines Zeugen.

Die Zeiten und Orte der Erzählung überlappen sich, so dass sich die streng gezogenen Grenzen unserer Wahrnehmung, die gut von schlecht, schön von hässlich oder alt von jung auseinander halten sollte, verwischen. Trotz persönlicher Perspektive des Erzählers, sind die Wasserzeichen keineswegs parteiisch oder eindeutig. Was manche vielleicht wundert, denn oft erwarten ehrgeizigere Leser von ihren ebenfalls ambitionierten Lieblingsschriftstellern einen bestimmenden Ton, der Klarheit in allen Dingen anstrebt. Solchen Lesern spendet Eginald Schlattner besänftigenden Trost, indem er sie dazu animiert, mutig genug zu sein um sich eine eigene Meinung zu bilden.

Sorgen muss man sich dabei nicht, auch wenn manch einer sich nach festen Aussagen sehnt: Eindeutiges gibt es nicht! Doch am besten sagt man das mit den Worten des Autors, genauer genommen durch die seines Großonkels Robert Goldschmidt, einer der „jedes Buch zweimal las, auch die Bibel“: „Eindeutigkeit gibt es nur um den Preis des Irrtums. Das, was dazwischen liegt, die Übergänge, die Phasen, die Perioden, die Grade, die Aquädukte, die Wasserfälle sind das Wichtige. Zwischen Welt und Gott sind mir die Heiligen am sympathischsten.“ (Zitat, S. 359).

Ein gerütteltes Siebenbürgen der Nachkriegszeit, gefolgt von einer strengen Diktatur des Proletariats, gekrönt von der endgültigen Selbstauflösung einer seit achthundertfünfzig Jahren bestehenden, bis dato gut funktionierenden deutsch-transsilvanischen Gemeinschaft wird hier geschildert. Ja kann man sich denn überhaupt etwas Komplizierteres vorstellen?!

Mittendrin steckt, wie gefangen, ein Junge der zum Mann reift und der später, in seinem neunten Lebensjahrzehnt, dieses Buch schreibt. Und trotz unwirtlicher Umstände bleibt er Herr seines Schicksals, Alleintragender seiner Entscheidungen. Das macht auch uns Mut, denn, wie Eginald Schlattner gern betont: „Jeder Mensch hat immer mehr als eine Wahl. Immer! In jeder Lage, in jeder Situation.“

Wie vor dem unsichtbaren Auge einer Filmkamera zeichnen sich die einzelnen Szenen ab und wirken wie lebende Bilder. Es wird nicht thematisiert, sondern wiedergegeben, mit fotografischer Genauigkeit, ohne Kommentar. Dies ist ein Grund warum Schlattners´ Werke oft und gerne verfilmt werden. Sogar persönlich wird er manchmal vor die Kamera gebeten, obgleich ihm diese Darstellerrolle nicht unbedingt am Herzen liegt.

Getreu dem Motto Mark Twains´, der einst behauptete, man könne in einem Buch nur dann ehrlich sein wenn man es in erster Person Singular schreibt, wurde auch Wasserzeichen in der Ich-Form verfasst. Das (Ge)Wissen des Hauptcharakters, des Autors selbst, dient als Leitfaden in einer Welt die aus allen Fugen zu geraten scheint.

Andere umgeben ihn; manche drängen sich mit Macht nach vorne und scheinen die Oberhand zu gewinnen. Es sind meistens die, die man keineswegs als „gut“ bezeichnen kann. Schicksalhafte Entscheidungen müssen getroffen werden, Anpassung ist gefragt. Beständigkeit und Treue zu altbewährten Werten wird hingegen bestraft. Zwickmühlen wo man hinschaut! Dilemmas und Dramen häufen sich auf allen Seiten. Verkehrte Welt!

Noch ist der junge Eginald nicht reif für diese Welt, doch die Zeiten ändern sich schnell. Im Grunde geht es ihm nicht anders als uns, obwohl uns heutzutage eine viel friedlichere Weltkonstellation beschert ist. Doch jeder hat Ähnliches am eigenen Leibe erfahren: erste Liebe, Sünden, kleine Schülerstreiche, große Fragen des Glaubens, enttäuschte Erwartungen, geschehenes Unrecht, Familiengeheimnisse und Alltägliches, winzige Wunder, Rettung aus unerwarteter Richtung, auf Ewig verlorene Unschuld. Und jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Daher findet man sich selbst in diesem Buch immer wieder, auf verschiedenste Art und Weise. Und das bindet und verlangt nach mehr.

Somit ist allerhand Spannung im Roman vorhanden und die instinktive Angst, die man verspürt wenn man das Buch, das fast ein Kilo wiegt, in der Hand hält, verschwindet in Windeseile. Nein, dies ist keineswegs eine langweilige Lektüre!

Ich gestehe dass ich mir beim Lesen viel Zeit genommen habe, aber nicht weil es sich um schwere Kost handelte, sondern weil die Kapitel genau auf die richtige Länge bemessen sind. So dienten sie mir als Kostprobe und Gedankenanstoß Abend für Abend, vor dem Einschlafen. Nun bin ich fertig mit der Lektüre und fühle mich versucht, es dem zitierten Großonkel nachzumachen und wieder von vorne anzufangen!

Es muss den Lektoren und Redakteuren schwer gefallen sein, das umfangreiche Manuskript auf dieses handliche Format zu reduzieren! Die Unruhe des Autors kann ich durchaus verstehen, denn er selbst weiß nicht genau welche der eingereichten Kapitel tatsächlich im Buch übernommen wurden. Wie er zugibt, schreibt er zwar seine Bücher, aber lesen tut er sie nicht… „ denn sie sind zu dick.“ Ein Glück für uns dass er seine Zeit lieber mit Schreiben verbringt! Nur so können wir auf weitere Werke des gut über achtzig Jahre alt gewordenen Schriftstellers und Pfarrers hoffen.

Zurück zu den Wasserzeichen. Der Titel ist wirklich Programm: ähnlich wie die versteckten Symbole, die aus dem Büttenpapier der Familie bei bestimmtem Licht zum Vorschein treten, schimmert auch durch die Seiten dieses wunderbaren Buches ein ganzes Leben hindurch. Liebe, Familie, Zusammenhalt unter Freunden, tiefsinnige Lektüre aus Büchern die man versteckt halten muss, und nicht zuletzt eine gehörige Portion gesunden Humors sind die Zutaten, die ihm als Zuflucht dienen und letztendlich ein würdiges Überleben unter der Diktatur des Proletariats ermöglichen.

Zweifelhafte Gestalten mischen sich auch in das Leben der Familie ein. Ja, es geschieht sogar Ungeheures, als einer der Machhaber dem Vater einen Tausch gegen seine Frau anbietet. Was natürlich nicht passiert und nie wieder erwähnt wird. Doch der Schreck sitzt tief und hinterlässt Spuren. Die versteckte Drohung wirft Schatten über die Seelen. Man meint sogar eine Verbindung zwischen diesem schrecklichen Menschen und den deutschsprechenden Offizier zu erkennen, der später den jungen Schlattner, während seiner politischen Inhaftierung, in endlose Verhöre verwickelt und quält.

Am Ende bleibt die Erinnerung an Freundschaften die unter „normalen“ Umständen gar keine Chance gehabt hätten, überhaupt zustande zu kommen. Ganz besonders die gegenseitige Hilfe und das Verständnis der Menschen füreinander, ob Sachsen, Rumänen oder Zigeuner. Die starren Grenzen zwischen den Nationalitäten werden aufgehoben. Jede davon hat seit eh und jäh in Siebenbürgen ihr eigenes Süppchen gekocht, doch darüber hinweg setzt man sich in schwierigen Zeiten und man hilft einander, so gut es geht. Wenngleich nicht die tiefste Liebe daraus entstanden ist, auf jeden Fall ist es zumindest ein beispielloses Bild von Toleranz, welches gerade heute unserem großgewachsenen Europa prinzipiell gut täte.

Doch zurück zu den Anfängen. Welch wundervoll friedliches Bild sich in den ersten Jahren der Kindheit, im gehüteten Hause der kleinbürgerlichen Familie Schlattner den Kindern bietet! „Zu Mittag war eine Tafel unter dem Nussbaum gedeckt, als feierten wir jeden Tag eine Taufe. Tante Berta – sie hatte das höhere Mädchenpensionat in Wien besucht – führte uns Kinder in die Sprache des Essbestecks ein: Gabel und Messer kreuzförmig über den Bratenteller gelegt, bedeutet, der Schmaus ist bloß unterbrochen worden. Abgeräumt werden kann das Gedeck erst, wenn Messer und Gabel parallel hingestreckt werden. Und der Clou: Liegt die Gabel mit der Schneide offen nach oben, ist man hungrig geblieben. Noch schlimmer: Weist dazu das Messer mit der Schneide nach außen, war die Bedienung hundsmiserabel. Eifrig ordneten wir, satt und zufrieden, Messer und Gabel auf den Teller. Was den Serviermädchen völlig egal war. Ergeben meinte Tante Berta, unsere geliebte Mädi-Tante: « Zur Höflichkeit gehören zwei. Auch der andere muss die Regeln kennen!» (Zitat, S. 26).

Nicht nur die Regeln der Höflichkeit werden von den neuen Machthabern nicht eingehalten! Auch die allgemeine Menschlichkeit wird weggelassen. Somit werden die Schlattners, genau wie alle anderen Familien der Mittelschicht, enteignet. Sie landen in finsteren Buden. Zu einfachen Arbeiten verdonnert, geben sie sich nicht geschlagen und kämpfen weiter. Still wird es im Haus, nachdem der fröhliche Gesang der Mutter allmählich verstummt. „Wind und Woge sind Gottes“, pflegt sie zu sagen, „doch Steuer und Segel sind wir.“ (Zitat, S. 419)

Der junge Eginald geht Viehhüten. Davon wird er später schwärmen, denn in dieser Zeit erkennt er die Schönheit der Heimat, genauer genommen des Burzenlandes. Nebenbei kann er auch gutes Geld verdienen und kauft sich davon ein nagelneues Bizykel. Wenigstens in seiner freien Bewegung ist er damit nicht mehr eingeschränkt.

Das neue Zuhause der Schlattners trägt den scherzhaften Namen Rattenburg und kann natürlich nicht mit dem schönen früheren Familienheim mithalten. Doch zumindest sind die Möbel und viele persönliche Sachen gerettet, die allesamt in der Nacht vor der Enteignung, mit Hilfe der Nachbarn ̶ welche manchmal auch einiges davon für sich behielten ̶ teilweise durch die Fenster in den Hof befördert wurden. Lediglich die blaue Katze, die von nun an durch die Träume und Gedanken des jungen Eginald geistern wird, bleibt ihm seit dieser Nacht als quälende Begleitung erhalten. Sie verkörpert die Angst vor den allgegenwärtigen Ohren und Augen der Securitate, von der er glaubt, dass sie ihn bis in den eigenen Kopf verfolgt, um seine Gedanken auszuspionieren.

Tatsächlich gelingt ihm das Abschütteln dieses Katzen-Gespenstes erst viele Jahrzehnte später! Sein Verfolgungswahn ist allerdings berechtigt; er und seine Familienmitglieder werden weiter drangsaliert, deportiert, observiert, in Gefängnisse gesteckt und zu Unrecht verurteilt.

Auch der Zugang zum weiteren Studium wird ihm erschwert. Keineswegs wehmütig schildert der Autor jedoch die Schulzeiten in Kronstadt, damals in Stalinstadt umbenannt. Eher fröhlich-jugendhaft kommt diese Zeit daher und bleibt als von Leichtigkeit geprägte Erinnerung in seinem Gedächtnis. Den ersten Lieben, zu durchaus tiefsinnigen Mädchen, belesen und manchmal sogar etwas altklug, dazu auch noch trotzig, natürlich blutjung und verstörend schön, widmet der Autor besonders viele Seiten, von tiefsinnigerer Zärtlichkeit und filmreifer Eleganz durchdrungen.

Dazu gesellen sich die Gespräche und Gedankenaustäusche mit Kollegen aus der Diskussionsrunde Echnaton – der Name stammt von Eginald Schlattner selbst, der dank dieses Einfalls als Mitgründer der Gruppe angenommen wird. Die Kollegen tragen unwahrscheinlich komplizierte, lange Namen, wohl als Zeichen des stummen Protests gegen den Druck der Vereinfachung, der von Seiten der Volksgenossen ausgeübt wird. Es sind Namen wie Bileam Hannibal Römer oder Isabella Florimund Amalaswintha Binder von Hasensprung zu Neustift.

Auch die Aufforderung der Eltern „Man übe sich im Konjunktiv!“ deutet auf den Stolz der Siebenbürgen-Sachsen auf Ihre lange und ehrenhafte Geschichte und Kultur und offenbart eine Menge über die Ideale einer Generation, die sich immer noch auf Werte und Gedanken stützt, die vor den Augen des kulturabweisenden Proletariats wie ein gefährliches rotes Tuch flattern.

Über allem schwebt die Angst vor der Securitate, dessen Arm willkürlich Menschen aus dem Kreise der geliebten Familie und Freunde reißt und für immer verschwinden lässt. Genauso wie die trügerische Stelle an der Skiabfahrt, an der in jedem Winter ein Kollege in den unsichtbaren Tod versehentlich stürzt, wird dies als unvermeidliches Opfer an eine höhere Gewalt angenommen uns stoisch erduldet.

Doch, wie sich das später zeigt, werden sich am Ende doch nicht die äußeren Umstände, sondern die inneren Kräfte durchsetzen, um die ersehnten, etwas ruhigeren Zeiten einzuleiten. Die Liebe zu seiner Ehefrau, die jahrzehntelange Ehe, die Geburt und die Kindheit der Tochter, die Berufung zum Pfarrer in Rothberg, der Fall der Diktatur und die Arbeit als Gefängnispfarrer, nicht zuletzt die schriftstellerische Tätigkeit, besonders in der Zeit als er zu Gast im orthodoxen Nonnenkloster verweilt, geben dem Verfasser der Wasserzeichen Anlass zu Freude und bringen Versöhnung.

Der Verlust der geliebten Ehefrau und der Abgang der gesamten Gemeinde, die sich aus eigenem Wille durch den „Exodus im gelobten Land“ (Deutschland) auslöst, sind dagegen derbere Schläge. Dass man auch heute noch, als in Siebenbürgen lebender Deutscher höher geachtet wird als die ausgewanderten Mitbürger, die in Deutschland entweder unter dem Sammelbegriff „Rumänen“ über den Kamm geschoren werden, oder sogar argwöhnisch als mögliche Zigeuner gemieden werden, drängt sich als bittere Erkenntnis durch. Leider viel zu spät. Oder doch nicht? Wie die im Buch gesammelten und beschriebenen Erfahrungen zeigen, wird auch darüber letztendlich die Zukunft entscheiden.

Bezeichnend erscheint mir in diesem Sinne eine Passage aus dem Buch, die das Geständnis des Pfarrers und zugleich des Schriftstellers Schlattner zusammenfasst: „Was immer mit mir geschehen wird, etwas in mir ist unzerstörbar, ich bin unvergänglich.“ (Zitat, S. 486)

Besonders schön sind die Kapitel, die das Leben der Klosterfrauen beschreiben. Die keusche Schönheit der Nonnen und ihre bedingungslose Hingabe zu Gott macht den Erinnerungen an die pralle Weiblichkeit der jugendlichen Lieben aus Kronstadt starke Konkurrenz. „Die in Gehorsam und Armut zerknitterten Hände der Klosterfrauen verlassen das Tagwerk, um im Niedersinken aufzuatmen. Aller Gesichter sind rosig angehaucht, gleichförmig, ob jung, ob betagt. Unter dem Stirnband und dem schwarzen Nackenschleier bekommt man allein die nackten Gesichter zu sehen. Alterslos von erduldeter Ewigkeit schweben sie auf einen zu. (…) Es ist eine elegante Amtstracht nach Schnitt und Aufmachung, dazu in Schwarz: Der großfaltige Mantel schleift am Boden, die Kutte reicht bis zu den Fußsohlen. Das Brusttuch verwischt den Busen. Am linken Handgelenk schaukelt der gehäkelte Rosenkranz. Das Stirnband über dem Kopftuch begrenzt streng das Antlitz“. (Zitat, S. 21)

Mit feinem Gespür entdeckt Eginald Schlattner Unterschiede zwischen den orthodoxen und der westlichen Kirche, findet aber auch Gemeinsamkeiten. Sowohl für die einen wie für die anderen gilt Vergebung und Frieden als Gottes Höchstgebot. Von seinen deutschen Schäfchen verlassen, öffnet der deutsche Rothberger evangelische Pfarrer die Türen seiner Kirche den rumänisch sprechenden Orthodoxen und predigt für die braunen Gestalten, die in armseligen Hütten am Bach leben. Das Leben geht weiter.

Im starkem Kontrast zum kargen, bescheidenen Klosteralltag, „an gottdurchlässiger Stelle“, wo Teile dieses Buches geschrieben wurden, stehen die üppigen Erscheinungen der orthodoxen Bauwut und des religiösen Eifers, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach vorne gerückt sind. Köstlich und üppig, fast surreal mutet die Art und Weise an wie Religion in bunten Farben und mit schrillen Tönen nach außen inszenieret wird : „Kulthandlungen allenthalben unter freiem Himmel. Die Städte und Dörfer, grau in grau, werden jäh betresst von der Farbigkeit liturgischer Festzüge. Geistliche Zeremonien auf Schritt und Tritt. Ortschaften verschwinden in Schwaden von Weihrauch. Straßauf, straßab erklingen opernhafte Litaneien. Die Menschen knien im Staub der Straßen und geraten in Ekstase, wenn ein geweihter Schatten über sie fällt. In einem dekorativen Taumel drängt das Priestertum mit Pomp und Prunk in die Medien. Über die Bildschirme flimmert der Klerus in orientalischer Pracht. Die höchstgeweihten Würdenträger erstrahlen in der Gewandung byzantinischer Kaiser. Auf den Häuptern thronen geschlossene Kronen wie bei souveränen Herrschern.“ (Zitat, S. 10)

Doch auch in der Idylle des Klosters ist nicht alles so demütig und gut gemeint wie es scheint. Die Erkenntnis über die internen Machtkämpfe, die auch im Inneren des harmonischen Klosters wüten, wirkt verstörend und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Es bewahrheitet sich leider auch dort, dass die perfekte Lösung doch nicht existiert. Zumindest nicht auf Erden.

Zwischen der vielsagenden Widmung „Mir“ , die auf der ersten Seite dieses Buches steht und dem überraschenden Wunsch, der auf der letzten Seite geäußert wird: „Ich möchte in einem Nonnenkloster sterben“ spannt sich ein großer Bogen, der aber nicht nur den Autor, sondern auch den Leser betrifft. Es sind die skizzierten Züge des Lebens eines Menschen, der sich offen seinem Schicksal stellt und trotzdem es schafft, sich nicht vor sich selbst zu verbiegen. Bruchstriche, die ineinander übergehen.

Derjenige der weiß, dass anfangs auch das Wort Bruchstriche als Alternativtitel in Erwägung gezogen wurde, wird vielleicht hellhörig auf Seite 385, wo dieses erwähnt wird. Meiner Meinung nach befindet sich genau da der Schlüssel zum ganzen Buch, als Begründung und zugleich als Lösung, elegant in einer mathematischen Formel verpackt. Wer verstehen will, sollte sich diese Zeilen zweimal durch den Kopf gehen lassen: „.Ja, dies war nicht nur ein gebrochener Strich in meinem… in meinem Lebensabriss ̶ welch schartiges Wort. Ich modelte herum. Es war durchaus ein Strich unter das Vergängliche, das Vergangene. Bitte, ein Bruchstrich. Darüber als Zähler eine Null, das Gewesene, das nicht mehr zählte; und als Nenner ein X für das was kommen würde, «unbenennbar im Dunkel der Zukunft». Doch rein arithmetisch war das Ganze als «gemeiner Bruch» gar nichts, null Komma nichts. Was diese verschobene Formel heißen könnte? Ich war enttäuscht. Als es mir blitzte: Von null beginnen, das ist das Gebot der Stunde ̶ die Formel trägt.“

Doch genug des Redens: lesen sie selbst! Denn, um es mit den Worten des Autors zu halten, „… jedes Wort ist eine fremde Grenze, die dem getroffenen Wesen wehtut… Zuletzt weiß man nicht, was wirklich geschehen ist, es bleibt, was erzählt wird“. (Zitat, S. 486)

Dr. Gabriela Sonnenberg

Deutschland, August 2018